Геннадий Александров, Людмила Александрова, Александра Горяшко "Путешествие в Колвицу". Под ред. Александры Горяшко – СПб., 2014.

Интервенты и партизаны

Интересно также, что в воспоминаниях старожилов Колвицы мы ни разу не услышали упоминания о революции 1917 года, будто её и не было вовсе. Вероятно, и это событие никак не изменило жизнь села. Зато все без исключения упоминают, как приходили в Колвицу в 1919 году англичане.

Период 1918-1919 гг. принято описывать как период оккупации Кольского края войсками интервентов. Такая формулировка является крайне упрощённой и совершенно не отражает реальную картину происходивших тогда событий. Присутствие на Кольском полуострове иностранных войск, в том числе английских, было вовсе не следствием их захватнических планов в отношении Русского Севера, по крайне мере, до середины 1918 г. Все эти страны были союзниками России в Первой мировой войне, активно участвовали в снабжении России продовольствием и снаряжением. И только подписание Советским правительством Брестского мира в марте 1918 г. мгновенно и неожиданно для них самих превратило их в недружественную России сторону, а чуть позже в оккупантов.

В свою очередь, многие “красные партизаны” в совсем недавнем прошлом были бойцами царской армии, то есть союзниками “интервентов и оккупантов”. Разобраться в стремительной и радикально изменяющейся политической обстановке того времени было мудрено. Тем более на фоне активной как большевистской, так и “белой” агитации, а также наличия англо-русских, франко-русских и др. смешанных воинских частей, в которых местному населению предлагалась служба на контрактной основе. (Подробнее об этом периоде читайте в Приложении 2).

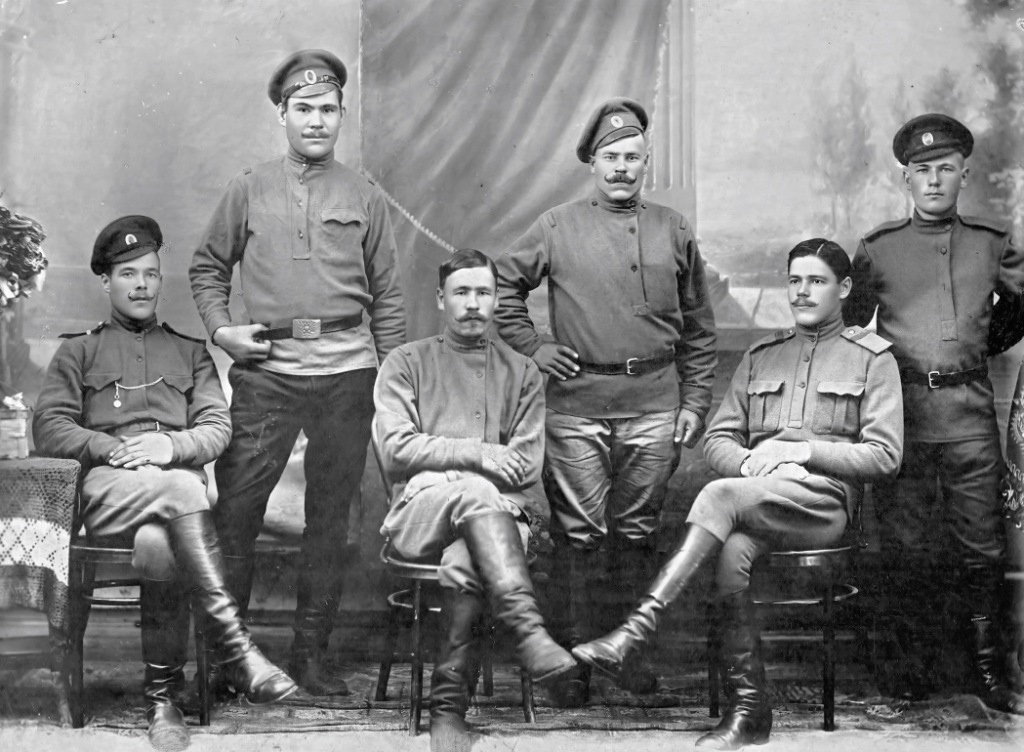

Кандалакшане-фронтовики, будущие партизаны, апрель 1917 г.

Слева направо: 1-й, сидит, А. С. Пушкарев, 2-й, стоит, Н. Н. Фомин, 3-й, сидит, Павел Корнилович Кяльмин, партизан, 4-й, стоит, Иван Корнилович Лопинцев, партизан [1] , 5-й, сидит, Трифон Иванович Фомин, партизан,

6-й, стоит, Е. Иванович Фомин.

Одним из следствий всех этих событий стало появление “красных” партизан, совершавших локальные операции против бывших союзных и “белых” войск в основном в виде разрушения путей сообщения (поджог мостов, нарушение линий связи). Первые диверсии случились уже осенью 1918 г., но пик партизанского движения пришёлся на осень 1919 г. Появление англичан в Колвице как раз и было ответной мерой на действия партизан. Ему предшествовал бой кандалакшско-колвицких партизан с английским отрядом в Лувеньге.

Обе эти операции были многократно описаны в литературе, в том числе, в многотиражных художественных произведениях В. С. Пикуля и А. М. Линевского, благодаря которым маленькие северные деревни и узкоместные события получили широкую известность. Однако использовать романы как источник информации следует с осторожностью. Рассказы местных жителей опровергают многие приведённые в романах эффектные факты и рисуют картину, скорее всего, гораздо более близкую к реальной. Подробно рассказано об операциях в Лувеньге и Колвице также в трудах известных краеведов и историков края Е. Ф. Разина и А. А. Киселева. [2] Мы сочли более уместным использовать не эти широко известные источники, а рассказ, полученный почти из уст очевидца.

Станислав Еремеевич Лопинцев, внук одного из лидеров партизанского отряда Павла Кяльмина, со слов деда рассказывает о событиях сентября 1919 года. Партизанский отряд, основу которого составляли жители Кандалакши и Колвицы, базировался тогда в Лувеньге.

“В устье реки Нивы [в Кандалакше] подошла английская авиаматка.[3] Это была отдельная небольшая единица, и они составляли охрану мостов. Дед рассказывал, как они [партизаны] взрывали, поджигали мосты.

А у деда была Марфа, его нажитая [внебрачная] дочь, она и отчество деда имела… У него четверо детей были нажитыми, кроме своих. А своих бабушка Анисья Филипповна рожала восемь, по-моему, и четверо живых осталось только. И четверо на стороне. И бабушка к ним относилась очень хорошо, приветливо. Какой праздник, она пекла пироги и сама им относила.

Тогда Марфе было 16 лет. Она проснулась, вышла и смотрит, в устье стоит авиаматка и на неё грузят шлюпки, ещё снаряжение какое-то. И она поняла, что это хотят напасть на партизан. А отряд партизанский находился в Лувеньге. И она 18 км, по-моему столько от Кандалакши до Лувеньги, в носках, через сопки крутые скалистые, прибежала в Лувеньгу и сказала: “Отец, грузятся англичане, грузят и орудие, и всё на авиаматку и шлюпы”. Дед говорит: “Да, это, наверняка, на нас хотят напасть”.

Той авиаматкой, скорее всего, была “Найрана”, один из двух британских авианосцев, находившихся в годы интервенции в составе союзных войск на Севере России. По крайней мере, известно, что “Найрана” стояла в Кеми в сентябре 1918 и в августе 1919, откуда её самолеты совершали полёты на Ухту и Онежское озеро в сторону Петрозаводска. На вертикальном кадре запечатлён спуск на воду шлюпок и гидроплана с аналогичной ей авиаматки “Пегасус”.[4]

Авиаматки “Найрана”, “Nairana” (слева) и “Пегасус”, “Pegasus”

“И отряд рассредоточился по зАкорожью, за камнями прятались они, там есть, где спрятаться за камнями. Винтовки не у всех были, у кого жаканами ружья были заряжены… И показалась авиаматка. Она ближе стала подходить к берегу. И разговор пошёл, и дед тоже говорил: “Подпускаем поближе, к самому берегу, как близко подойдёт, так начнём”.

Были шлюпки спущены на воду с авиаматки, и вот они шли, по десять человек, по-моему, в каждом шлюпе, и вот они шли к берегу. Да и открыли партизаны из ружей и из винтовок огонь. Две было шлюпки уничтожено – всего их было шесть или восемь – остальные развернулись, да и обратно к авиаматке.

Марфа бегом бежала по скалам, по тропе, которая вела в Лувеньгу. Дед вспоминал, что выручила Марфа. Если бы внезапно англичане напали, то совсем другой результат был. Дед говорил, что в носках она прибежала, в рубашке ночной…

Марфа Павловна – замечательная тётка, я её запомнил – фамилию она взяла отцовскую, Кяльмина. Она жила на Зарецкой стороне, за рекой. На скалах, на наволоке был небольшой домишко, и я в гостях у неё там был. Дом этот сейчас снесён…

Пела она обворожительно. Все вспоминают Марфу Павловну. “Как Русланова, – говорят, – как Русланова”. Слышно было от Овечьего или от Малого Берёзового её голос. А когда тихо на море, то передаются звуки далеко, и вот она всё пела народные песни”.

Таким вот образом, благодаря шестнадцатилетней девчушке, был выигран бой у Лувеньги. Однако он же вызвал ответные действия. 7 октября были расстреляны 18 партизан из княжегубского отряда, чуть позже карательный отряд появился и в Колвице.[5]

“Были княжегубские и колвицкие, кандалакшские партизаны. [6] Папа был в колвицком отряде. Поэтому папа получил пенсию даже персональную, потому что считался красным партизаном.

По рассказам родителей я запомнила, что когда англичане пришли, то сожгли домов много. Сначала каратели собрали в Артемьевском доме всех женщин и сказали, если не скажете, где партизаны, мы сожгём вас. А партизаны, колвицкая группа, они целые сутки в болоте лежали. И отец тогда в болотине лежал, их там 4 или 5 человек всего было.

Маме моей тогда было 18 лет, и она осталась одна дома с шестерыми детьми. Дедушка с бабушкой были на озере. Из дома детейвсех велели вывести. Всех она детей взяла, и потом зажгли дом. И корову вывели из хлева, и хлев сожгли. Они, наверное, хотели всю деревню сжечь, но не успели. Какая-то команда им пришла, и они все срочно, и на катер”. (Г. А. Беляй)

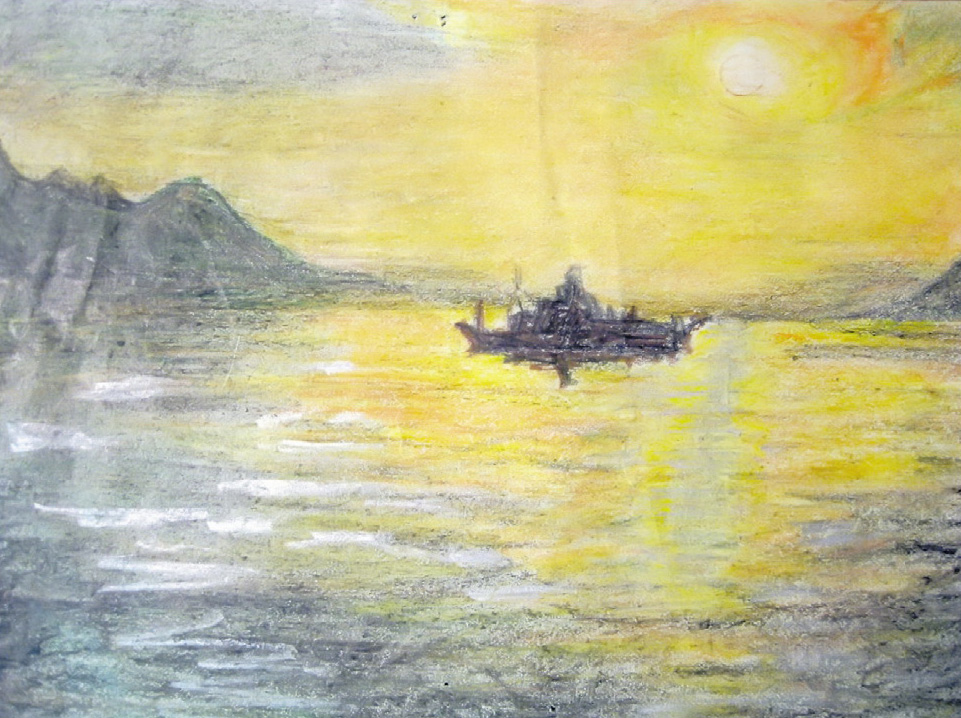

“Крейсер в Колвицкой губе”. Рисунок Ирины Смоленниковой (И. В. Зубаревой) о 1919 годе, ок. 1970 г.

“Когда интервенты были, англичане, они бросили снаряд, и вот здесь дом сгорел [дом Прокопьевых]. И построили они [Прокопьевы] новый дом. С корабля пальнули, тётя Прокопьева Агафья Карповна [1905 г. р.] рассказывала… И у Митрофановых дом сгорел, Федота и Федосьи. Они зажиточные были, давно в Колвице поселились… От снаряда дома загорелись. Они [англичане] на эту сторону не ходили поджигать, сюда – снарядом. Мы [дети] на печке сидели, и она [Агафья Карповна] нам всё это рассказывала. И как они в лес ходили прятаться, как жили у дяди Антона [пока строили новый дом]”. (Л. Е. Зуева)

“Бабушки говорили, что в губу пришел английский корабль и дал залп из пушки, а потом приехавшие высадились на шлюпках. Все мужчины села загодя ушли в лес, в деревне остались женщины и дети. Женщин согнали всех вместе, пытали у них, кто партизаны, и где они, стреляли для острастки под ноги. Потом пошли по до-мам. Много подожгли домов, но не все. Поджигали те избы, где находили английские вещи. Сожгли вот тут все дома – под угором; наш – также. Но тех, кто у Миллера служил, не трогали.[7] Так сохранился дом Татьяны”. (И. В. Зубарева)

Татьяна Дмитриевна Панёва рассказывает, что её дед, Александр Кузьмич Архипов (1898 г.р.), “был мобилизован и шесть месяцев служил у Миллера, покуда не дезертировал, … и дедовский дом не тронули”. Но бабушка Татьяны в день высадки десанта так сильно повредила коленку на камнях, когда в спешке сгоняли женщин, что хромала всю жизнь.

“Англичане – мама рассказывала, она помнит – когда зашли сюда, судно еле-еле развернулось. Видимо,какой эсминец эскадренный был или что-то такое. Они высадились на лодках. Они потом уже пальнули, когда уезжали. Они просто пальнули, в кого попало, тот и сгорел. Они искали партизан, а партизаны ушли куда-то на озеро… На лодках были англичане, русских не было. Мама рассказывала, ей 11 лет тогда было, она помнит”. (В. А. Подымников)

Таисия Смоленникова (Тарасова, Подымникова) 1908 г. р. на фото 1926 г. слева,

очевидец колвицких событий 1919 г., тогда она была девочкой-подростком.

“Бабушка Смоленникова Анна Николаевна (18хх г. р.) так рассказывала о дне прихода карателей в Колвицу, когда женщины, дети стояли в оцеплении вооруженных солдат: “Я прижимала к большому животу Марусю и думала, если будут стрелять, так чтобы убили всех троих одной пулей”. Оставаться в деревне на ночь англичане не рискнули, подожгли избы, погрузились на корабль и ушли.

Женщины же кинулись в огонь, пытаясь спасти хоть малую толику нажитого. Бабушка спасла тогда большой (ведёрный) медный самовар. После смерти бабушки ее дочь Смоленникова Алевтина Васильевна (1927 г. р.) передала самовар в краеведческий музей”. (В. Н. Ишутина)

“Родители только сюда приехали, а тут как раз англичане. А они как раз только построили дом. Англичане принесли уже сено, и вот только спичку чиркнут, подожгут дом. Но дали сигнал с парохода, что кончать, и у нас остался дом.

Мать родила ребёнка. Она в бане была. Раньше, было, в бане рожали. Англичанин открыл дверь, смотрит, женщина лежит с ребёнком, плюнул, и ушёл. А потом они с этим маленьким ребёночком на Колвицкое озеро эвакуировались по льду. …Избушки там были рыбацкие. Говорят, туда и коров уводили, а потом с этими коровами возвращались обратно. Швейные машины, хлеб, кое-что прятали в землю. А потом англичане уехали, и выкопали из земли. Это мама рассказывала. В огород, говорит, машину я зарыла, хлеба зарыла, муки.

Одного англичане увезли старика, Келеваева Романа, да и в море, наверное, бросили, он уже не вернулся. Жена осталась, а его увезли. Кто он был, за что, не знаю. Жена его потом с ума сошла…

Англичане построили всё население в строй и одна женщина Фомина Евдокия, она говорит: “Я скажу, где партизаны”. (Ну, партизаны в лесу были). А ей грозят: “Попробуй только сказать!”. Но не сказала. А одна бабушка, Тимофеева, уже очень старенькая была, а у них хранились в сарае ружья этих англичан. Так она этот сарай подожгла. Конечно, мы сами не помним, это по рассказам”. (М. Л. Архипова).

Агафья Ивановна Архипова 1887 г. р., с дочерьми Лизой 1926 г. р. и Верой, слева, рождённой в том самом октябре 1919 г.; фото 1946 г.

“А вот англичане, когда заходил корабль, он тут пострелял маленько, в устье прямо. И женщин всех завели и пытали, где ваши мужики. А никто ничего не сказал. Они несколько домов сожгли, а людей никого не убили и ушли. Постреляли 8 или 10 домов. Но забрали Романа Келеваева, дедушку Фаи, Жени и Марии, и в речке, говорят, утопили.

И ребёнок пропал у моей бабушки. У бабушки пятый ребёнок в люльке остался, все остальные ушли, а ребёнок остался спать, раньше были висячие люлечки. 5,5 месяцев было ребёнку, и они унесли его с собой, англичане. Это бабушка [Евгения Лупповна Фомина, 1885 г. р.] рассказывала. Они вернулись, ребёнка нет. Искали, но ни убитого, ни мёртвого нигде не нашли. Значит, унесли.

И одеяльца не было. Тогда не одеяла, тогда такие шали клетчатые были. Сейчас пледы называются. А тогда у всех бабушек были разноцветные красивые шали. И шали этой не было. Значит, они его завернули в эту шаль. Ефим его звали. Ефим Алексеевич Фомин. Это был моей мамы младший брат, мой дядя. И бабушка Лупповна всю жизнь молилась и плакала: “Живой ли он?”. Она молилась и за живого, и за мёртвого”. (А. А. Горская).

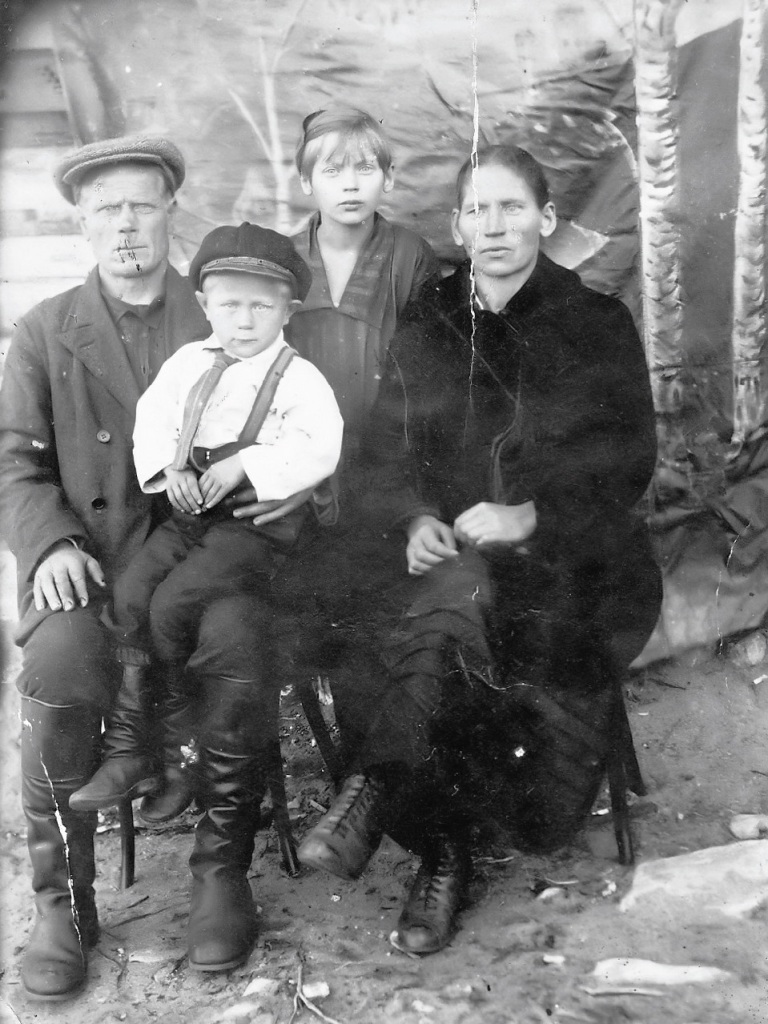

Евгения Лупповнна Фомина 1885 г.р. с мужем Алексеем и детьми Ирой и Валей, 1920 и 1924 гг. р. на фото 1931 г.

Ира (домашнее имя – Ракшина) стала следующим ребёнком семьи после трагических событий 1919 г.

О таинственно пропавшем младенце Ефиме больше никто из сельчан не упоминал. Однако никто не говорил нам и о взрослом человеке с тем же именем, также пропавшем в тот день из Колвицы, хотя о нём пишет журналист и краевед Е. Ф. Разин: “Находившийся дома тяжело больной партизан Ефим Архипов был арестован”, указывая на другой странице, что “рыбак села Колвицы партизан Е. Л. Архипов” погиб в одной из мурманских тюрем. Имя Ефима Архипова даже увековечено на Памятнике жертвам интервенции на Монастырском наволоке в Кандалакше.

Памятник жертвам интервенции на Монастырском наволоке в Кандалакше, 2014 г.

Правда, и памятник не вносит ясности. Информация на нем неточна, что видно хотя бы по пропуску инициалов у некоторых фамилий. Досадные несоответствия мы нашли также в датах и обстоятельствах гибели людей, выверяя их по разным источникам, причём, несколько человек так и остались для нас неизвестными. А после взятых интервью у жителей Колвицы стал для нас загадкой и партизан Ефим Архипов. Ведь нам называли совершенно других людей, пропавших тогда из Колвицы – пожилого Романа Келеваева и младенца Ефима Фомина. В чем причина этих расхождений? Почему народная память и труды историков подчас так сильно разнятся?

Мы приводим историю с Ефимом – то ли младенцем, то ли партизаном, то ли пропавшим из Колвицы, то ли нет – как яркую иллюстрацию того, сколь осторожно следует относиться к источникам событий столетней давности, не только устным, но даже и высеченным в камне. Остаётся лишь смириться с тем, что совершенно достоверно некоторые детали мы не узнаем уже никогда.

Также трудно нам было вначале понять, являлся ли карательный десант чисто английским, или в нём принимали участие и русские, солдаты и офицеры Белого движения. Старожилы, цитируя воспоминания родителей и дедов, почти единогласно утверждали, что в Колвице были только англичане (“они разговаривали все на нерусском языке”). Но нашлись и противоречащие этому источники.

“Про карателей в Колвице мне рассказывал один её житель, он потом наложил на себя руки. Как его звали, и сколько ему было лет, не спрашивал, но возраста он был приличного, раз помнил интервенцию. [Архипов Пётр Артемьевич, 1912 г. р.]. Он мне говорил про старину, когда был пацаном, и когда там были белогвардейцы, как сожгли, запалили деревню. Они [жители] все, кто мог, убежали тогда на Колвицкое озеро: у всех там были избушки, тони. Он ещё мне сказал: “Как даст мне сапогом под зад, я метров пять улетел”. Говорил, что это был белогвардеец, не англичанин”. (В. П. Федотов).

О присутствии в карательном рейде помимо англичан также русских участников говорят и записи Александра Кузьмича Архипова.

“… 19 мая 1919 года /меня/ мобилизовали англичане. Нас из Колвицы было 18 человек, молодёжь. В ноябре 1919 года получил очередной отпуск, приехалдомой и больше не вернулся к англичанам”.

И в другом месте: “После нас [после мобилизации в мае 1919] организовался парт-отряд Колвицы, мы стояли тогда на станции Кяппесельга, в октябре 1919 года, англичане создали карательный отряд для усмирения партизан, попали и мы в этот отряд, из 24-х человек нас было 4 человека из Колвицы. Вечером нас умыли, переодели во всё новое, а на второй день – отправка, в вагоне переночевали ночь, а наутро нас, колвицких, отправили обратно по своим частям, мы удивились: «Почему?». Но после мы узнали, что нет надежды на нас, так как от нас уже один, Архипов Осип Луппович, не возвратился из отпуска, а перешёл к партизанам.

Но отряд все же был отправлен, в котором были из Кандалакши Гручинские и братья Фомины, Егор и Кирилл. Они нам рассказывали, что этот отряд приехал на крейсере, и остановился на выходе в залив за 9 км от деревни, [дал 2 выстрела из орудия – зачёркнуто и перенесено в конец текста] и высадил отряд на берег, чтобы захватить партизанов и уничтожить всю деревню, то есть сжечь.

Но так как партизанов не удалось поймать; и подняли шумиху кандалакшские ребята, что нельзя же уничтожать безвинных, женщин, стариков и детей: “Ведь мы служили у вас”, – то ушли. И всё же полдеревни сожгли”. (А. К. Архипов).

В окончаниях же услышанных нами рассказов о карательном отряде расхождений не было – английский крейсер по неизвестным причинам довольно спешно ушёл из Колвицкой губы.

Судьбы партизан и их земляков, оказавшихся в годы интервенции добровольно или принудительно на “другой стороне баррикад”, в советское время сложились по-разному. Так А. К. Архипов, несмотря на то, что после полугода службы у “белых” в 1919 году почти следом в течение трех лет, с 1920 по 1922, служил в Красной Армии, имел впоследствии неприятности. В 1935 году он не прошёл “чистку партии” и был исключен из ВКП (б), потеряв при этом работу в советских органах власти (был инструктором райисполкома в Кандалакше, но вернулся в Колвицу в колхоз). Партизаны же в советское время получали некоторую господдержку, например, персональные пенсии, а также неизменные уважение и почёт.

Фото кандалакшан, участников Всекарельского съезда партизан в Петрозаводске 5-6 августа 1930 г.

Сидят: 1-й, неизвестен; 2-й, Пётр Антонович Архипов; 3-й, Павел Корнилович Кяльмин; 4-й, Андрей Карпович Юнтонен. Стоят: 1-й, Никандр Егорович Еголаев; 2-й, Андрей Сергеевич Жидких; 3-й, Иван Корнилович Лопинцев;

4-й, Ананий Антонович Архипов.

“Где-то после войны была встреча с ними /бывшими партизанами/ в Доме офицеров, человек семь их помню на сцене: Кяльмин был и другие. С сыном Кяльмина я дружил, он, как и я, тоже был киномеханик. Они делились с молодыми солдатами, как герои Гражданской войны, вечер был посвящен им [партизанам]. Подарили им военную форму, гимнастёрочки. Разуваев тогда был начальником, он мне говорил: «Надо старичкам подарочки приготовить». Вот коробочки картонные подготовили, и там форма военная, солдатская, была, каждому. Наверное, у кого-то в семьях эта форма и сейчас сохранилась”. (В. П. Федотов).

***

После разорения Колвицы отряд кандалакшских и колвицких партизан распался. Часть его бойцов ушла навстречу Красной армии к линии фронта на юг Карелии. Но колвичане в основном остались со своими лишёнными крова семьями, в преддверии зимы укрывая их по лесным избушкам. Войска Миллера с уходом союзников ещё продолжали сопротивление, но всё закончилось в феврале 1920-го. На кольскую землю вернулся мир...

[1] В некоторых современных источниках ошибочно называется другое отчество для партизана Лопинцева И. К. – Константинович. Павел Корнилович Кяльмин и Иван Корнилович Лопинцев были родными братьями из семьи Лопинцевых. Фамилию Кяльмин Павел Корнилович получил от своей бездетной тётки, которая взяла его на воспитание.

[2] Г. Г. Кузьмин, Е. Ф. Разин. Кандалакша. Мурманск, 1968; Киселев А. А. Родное Заполярье. Очерки истории Мурманской области (1917–1972). Мурманск, 1974.

[3] Авиаматка – морское судно, оборудованное для перевозки самолётов; почти то же, что авианосец.

[4] Информация, фото: vaga-land.livejournal.com; warhistory.livejournal.com; chashaosa.livejournal.com; Голубев А. В. “Карельский дневник” Филиппа Вудса …”, Петрозаводск, 2009; Тарасов В. В. “Борьба с интервентами на Мурмане ...”, Л., 1948.

[5] Точную дату события установить не удалось. Можно лишь утверждать, что оно происходило не позднее 12 октября, т.к. именно 12 октября 1919 г. последний корабль союзников ушёл из Мурманска.

[6] Существовало два отряда: кандалакшско-колвицкий и княжегубский.

[7] Евгений Людвигович Миллер – генерал-лейтенант. Руководитель Белого движения на севере России с мая 1919 до февраля 1920 г. Главнокомандующий войсками Северной области, в которые была объявлена принудительная мобилизация.